今回は肩こりの悪循環についてお伝えしていきます!

筋肉の長さのバランスが大事

深筋膜の下には、筋外膜によって束ねられた骨格筋があります。

みなさんもご存じの上腕二頭筋や腹直筋などです。

人体には約650個の筋があり、全部で体重の約40~50%を占めています。

筋肉は収縮と弛緩をすることで、姿勢や運動をコントロールしています。

筋肉にはほどよい長さが必要で、ほどよい長さにあれば柔軟性もあり、筋力も強く発揮できます。

正しい姿勢とは、筋肉がほどよい長さに保たれていて、効率よく筋力を発揮でき、かつ柔軟性も兼ね備えた状態なのです。

でも、不良姿勢などで、本来の正常の長さよりも伸ばされて長くなった状態にある筋肉は、力を発揮しづらくなり筋力が低下します。

逆に、短くなりすぎた筋は柔軟性がなくなり、こりも生じます。

つまり、筋肉の長さのバランスが崩れて、短い長さでいつも働いていなくてはならなくなった筋肉には「こり」が生じます。

悪い姿勢や間違った動きで、いつも頑張り続けなくてはいけなくなった筋肉も「こり」の原因です。

こった筋肉はどのような状態?

いわゆる「こり」は、一部の筋肉への過剰な持続的な収縮や疲労、長時間の悪い姿勢などによった、筋肉の血流が悪くなり、筋肉が硬くなり、痛みも引き起こした状態です。

症状としては、首、肩、肩甲骨、腕にかけての不快感や重圧だるさ、こり感などがあり、いつもでなくても痛みやしびれ感を感じることもあります。

「こり」は、長時間にわたって同じ筋肉に負荷が加わることで、筋が収縮し続けることで血管が圧縮されて血行不良に陥り、乳酸などの老廃物も滞ります。

血行不良による血流不足によって、血流内の酸素が少なくなります。

筋肉のエネルギー供給源となるアデノシン三リン酸(ATP)やアデノシンニリン酸(ADP)、クレアチンリン酸などが欠乏します。

すると、この状態を修復しようとして、さまざまな痛覚過敏物質が放出され、神経も刺激して痛みを起こします。

さらに、交感神経の活動まで高めることになり、局所の虚血状態も生じます。

つまり、筋肉に力を入れ続けていると、血流が悪くなり、酸素が運ばれなくなります。

筋肉の収縮をゆるめてリラックスさせるために必要なATPがますます欠乏し、筋肉は収縮しっぱなしになり、無意識のうちに「こり」や「痛み」が続くことになるのです。

血圧の人や高血圧が長い人も、血流が不足するので要注意ですね。

そして、「こり」は、その筋肉をおおっている筋膜のよじれも加速し、筋膜もよじれたままでほぐれなくなるのです。

筋膜と筋肉の両方が「こり」の原因として重なり合ってくるのです。

この状態は、筋・筋膜痛症候群とも言われています。

「こり」の悪循環をまとめると、、

筋肉の持続的緊張

→血行不良・酸素不良

→乳酸などの老廃物の滞り

→筋肉のエネルギー供給源の欠乏

→痛覚過敏物質の放出

→神経も刺激して痛みも増加

→交感神経刺激でさらに虚血、酸素不足

→筋にリラックスに必要なATP欠乏

→無意識でも筋肉収縮持続

→「こり」の完成

→最初の筋肉の持続的緊張に戻る

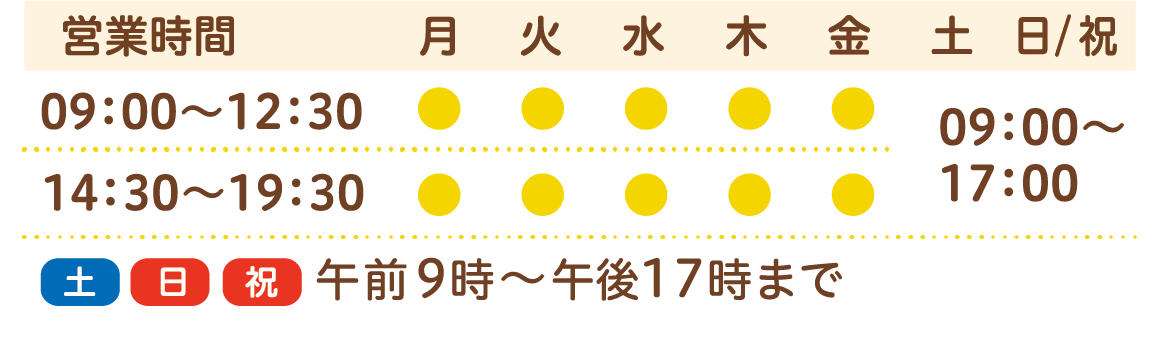

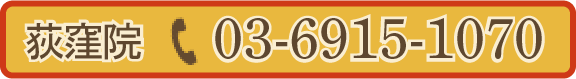

悪循環にはまると怖い肩こりですが、杉並区の荻窪駅から徒歩3分にある荻窪きりん堂接骨院では、悪循環を断ち切るための施術やホームケアの指導を行っております。

肩こりでお困りの方はお気軽にご相談ください。

参考文献: 肩こりにさよなら! あきらめていたすべての人へ

著書 竹井 仁